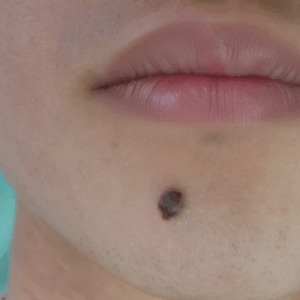

ほくろ(色素性母斑)

ほくろ(色素性母斑)

疾患のイメージ図(AI生成)

「ほくろ」は医学的には「色素性母斑」と呼ばれ、メラニンを作る「メラノサイト」に似た 母斑細胞 が皮膚に集まってできた良性の腫瘍です。色素を多く含むため、褐色〜黒色に見えます。

表面は平らなものから盛り上がったものまでさまざまで、毛が生えることもあります。

後天性ほくろ:ほとんどは成長に伴ってできるもので、子どもの頃から成人にかけて発現しやすいです 。

先天性ほくろ:生まれつき存在するもの。特に巨大なものは「巨大色素性母斑」と呼ばれ、まれに悪性化するリスクが高いとされています。

色は茶色、黒、赤茶色、青みがかったものなど多彩です。

形も平面的な斑点から盛り上がったしこりまで様々で、見た目や触感も異なります。

形や色、突起のタイプによって「Miescher」「Unna」「Clark」などの分類があります。

幼少期〜成人期にかけて現れるほくろは、20〜30代でピークに達し、加齢とともに色が薄くなったり、脂肪や線維に置き換わることがあります。

顔のほくろでは、年齢とともに膨らんだり色が薄くなる変化もよく見られます。

基本的にほくろは良性ですが、次の点には要注意です:

異常な兆候:短期間で急に大きくなる、色や形が変わる、境界がぼやけている、色が不均一、出血や潰瘍がある、など 。

特に手のひらや足の裏に現れたほくろは、悪性黒色腫(メラノーマ)との区別が必要となる場合もあります。

有効な診断には、ダーモスコピー(拡大鏡による観察)が使われることが多く、判断が難しい場合は 病理検査(生検) に進むことがあり、必要に応じ高次医療機関を紹介いたします。

また、ほくろが50個以上ある人は、メラノーマのリスクが若干高まるとされ、自己チェックや定期診察が推奨されています。

診察(視診・触診):見た目や触感を確認します。

ダーモスコピー:メラノーマや他の腫瘍との鑑別します。

生検(病理組織検査):必要と判断された場合に行われます。

良性で整容的、機能的に気になる場合:メス切除、炭酸ガスレーザー、局所麻酔などを用いて行います。

巨大母斑やリスクの高いものは分割手術、皮膚移植など高度な対処が必要になることがあり、高次医療機関を紹介いたします。

紫外線対策:日焼け止め、日傘、帽子などで紫外線を避けましょう。

皮膚の刺激回避:摩擦や圧迫を避けることで変化を防ぎます。

定期的なセルフチェック:色や形の変化に気づいたら早めに受診を。

ほくろは、皮膚の中に「母斑細胞」という細胞が集まってできる良性のしこりです。

シミはメラニンが皮膚に沈着しているだけで、必ずしも細胞の増殖はありません。一方でほくろは、母斑細胞という細胞自体が増えている状態です。見た目が似ていても治療法が異なります。

ほとんどのほくろは良性ですが、ごく一部が「悪性黒色腫(メラノーマ)」と呼ばれる皮膚がんやその他の皮膚がんの初期に似ていることがあります。急に大きくなった/色が濃くなった・まだらになった/形がいびつ/出血・かゆみ・痛みがある――などの変化があれば、早めに皮膚科を受診しましょう。

絶対にやめましょう。市販のクリームや自分で削る行為は、感染・傷跡・再発・がんの見逃しの原因になります。医療機関では、診断のうえで安全に除去できます。

主に「切除手術(根が深い・大きい・悪性の可能性を含む基本治療。いずれも局所麻酔)」「炭酸ガスレーザー(小さく浅いタイプに。出血が少なく跡が目立ちにくい)」「電気メス(高周波:盛り上がったタイプに適応)」の3つがあります。

取りきれていない母斑細胞が皮膚の奥に残っている場合、時間を経て再発することがあります。再発リスクを下げるには、深さの見極めと適切な方法選択が大切です。

個人差はありますが、基本的には何らかの跡は残ります。切除では細い線状の傷が時間とともに白くなり目立ちにくくなります。レーザーでは数週間〜数か月で赤みが薄れ小さな傷跡になることが多く、術後のケアも重要です。

はい、どの部位でも可能です。ただし、足の裏・手のひら・爪の中などにあるものは、高次医療機関での治療を依頼することもあります。

ほとんどは問題ありませんが、生まれつきの大きなほくろ(巨大色素性母斑)は悪性化のリスクがあります。

短期間でサイズ・色・形が変わった/触ると痛い・出血する/衣服やカミソリで引っかかる/美容的に気になる/足の裏や爪にできた、などの場合は受診してご相談ください。ダーモスコピーなどで詳しく診断し、必要に応じて治療や検査を行います。

TOP