2025年11月12日

はじめに

当ページでは、本来は皮膚科や美容皮膚科など医療に関する内容を中心に発信していく予定ですが、これまで私が「note」に投稿してきた記事の中から、一部をこちらに転載します。

その中でもまずは、私自身の歩みを投稿した自己紹介の内容をまとめたうえで掲載いたします。これまでの経験や考え方を知っていただくことで、当院の診療に込めている想いを少しでも感じていただければ幸いです。

自己紹介

私は鹿児島のとても田舎な地域で育ちました。中学生までは特に勉強に熱心ではなく、のんびりと過ごしていました。ところが、中学全体で受けた高校受験の模試で、近隣の進学校には到底届かない成績を取り、そのとき初めて「自分は何をしたいのだろう」と考えるようになりました。そのとき、「目標はまだ見えないけれど、いつかこの環境から出ていきたい。そのためには勉強して進学校、そして大学に行けばいい」と気づき、勉強を始めました。

勉強に目覚めたきっかけと高校生活

私の強みは「やると決めたらとことんやること」です。実際、猛勉強の末に進学校へトップで合格しました。高校時代は「将来どう生きたいか」をずっと考え続けていました。そのとき浮かんだのは、「人の一生は短く、自分の存在は小さい。しかし、一人ひとりの叡智が瓦のように積み重なって文明が発展してきた。自分も文明に貢献できるような、形に残る仕事がしたい」という思いでした。得意不得意はさておき、「科学者になって文明に貢献しよう」と決意しました。

大学受験と進路の転換

大学受験では、当時数少なかった宇宙物理学を学べる大学を志しましたが、結果は不合格。浪人生活の中で物理学が得意ではないと悟り、目標を切り替えて東京大学理科Ⅱ類を受験しました。結果的に合格はしましたが、自分の能力に限界を感じ、研究者の道を諦めて他に受けていた防衛医科大学校へ進学しました。「科学でなくとも、人のために働ける医師として生きよう」と思ったのです。

防衛医科大学校での生活

防衛医科大学校では、一般大学とはまったく異なる環境に最初は驚きましたが、やがてその独特な生活にも楽しさを見出しました。制服を着て規律の中で暮らし、現場を知るための訓練にも参加しました。自衛隊員の現場をみるために訓練ということで様々な部隊の研修もありました。学生生活の中心は、これまで未経験だったサッカー部の活動で、ひたすらサッカー漬けの毎日でした。

医師・自衛官としての歩み

皮膚科医としての研究生活

卒業後は、医師として皮膚科のキャリアを積みながら、自衛官としても様々な任務に従事しました。皮膚科医としてのキャリアという意味では大学院での基礎研究がとても心に残っています。未知の現象に仮説を立て、実験で検証する過程は困難の連続でしたが、指導教授と1対1で夜遅くまでディスカッションを重ねた時間は、今思えばかけがえのない経験でした。大学院在籍中には米国UCデービス校に研究留学し、家族とともに海外で過ごしたことも大きな財産です。

自衛官としての経験

自衛官としては、砕氷艦「しらせ」の医務長として第54次南極観測協力行動に従事したほか、アジア各国で医療支援を行う「パシフィックパートナーシップ」にも参加し、現地で皮膚科診療を行いました。また、テロ対策特別措置法に基づくインド洋派遣にも従事し、中東にも赴きました。

防衛省本省での行政経験

さらに防衛省で様々な業務に従事した中でも、実は一番心に残っているのはこの防衛省での行政職についた経験です。私は海上自衛隊に所属していたので、防衛省全体の方針に従って海上自衛隊の衛生関連法規の制定や規則改正、人事・予算業務にも携わりました。診療とは無縁の仕事でしたが、厚生労働省から出向して防衛省で勤務する医系技官の方や自衛隊の他の部署の方々と絡みながら仕事をすすめていき、ボトムアップで根回しなど行いながら仕事をすすめました。日本の行政がどのように動いているかを実体験として理解できました。日本の報道では何かと官僚を悪者にするような内容が多いと思いますが、内情はとても優秀な人材が自己犠牲の精神で働いているという実態もよくわかりましたし、今でも頭が下がる思いです。

南極での転機と退職の決意

度重なる転勤や派遣で家族と過ごす時間は限られ、娘が生まれたときはインド洋派遣中で洋上にいましたし、東日本大震災時も防衛省本省での勤務や被災地に行き、帰宅できない日々が続きました。それでも貴重な経験を重ねる中で、「どこかに腰を落ち着け、地域に根ざして医療を行いたい」という思いが芽生えました。そして最後に派遣されたのが砕氷船しらせでの勤務でした。今でもその瞬間を思い出せますが、南極で氷上に降り立つことができたとき、少し仲間から距離をとり、周囲のどこを見渡しても氷上の真っ白で何の音もしない静かな環境の中で、思い切り腹の底から大声をあげて叫びました。そして次の瞬間、ひとこと思いました、”もうやりきったな”と。その時から、国のためという大きな命題のために働くのも良いけれど、帰国したらどこかでじっくりと腰を落ち着けて地域の人達のために医療を行おうと決意し防衛省を退職しました。

地域医療への転身と開業

クリニック開業への道

退職後は、一つの場所で腰を据えて働く手段としてクリニック開業を選びました。すなわち医師という立場だけでなく経営者となるわけです。ただ経営者としての経験はないので、一度転職を経験し経営を学び、美容皮膚科診療も経験しつつ、その間にリサーチを重ねて現在の船橋市で開業しました。

地域医療への想い

恩師から「一人の患者を長く診ることで病気の本質が見えてくる」と教わりました。さらに私は、私は、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院と、すべての教育を国公立の学校で受けてきました。特に大学、大学院は給料をいただきながら勉強をさせていただきました。つまり日本で生活している方々のお陰で私のキャリアが形成されました。本来は防衛省に所属し奉公すべきだと思いますが、今度は地域に根ざして「社会から受けた恩を必ず還元したい」と強く感じていました。私は一般の医師とは異なるキャリアで、様々な経験をしています。また、現在の医師は初期研修制度といって自分の専門科だけを学ぶのではなく様々な診療科目を研修していますが、私が若い頃はこのような制度はありませんでした。しかし防衛医科大学校の卒後研修制度は当時から現在の研修制度同様、様々な科を研修しました。そして私達は、卒業後自分の専門科の診療だけでなく総合診療医としての勤務を求められ、実際にそのような診療を行っていました(ちなみにこのような理由で私のような皮膚科医が南極の派遣に行くことも可能だったわけです)。そして海外での診療経験、行政機関での経験など、様々な経験を含めて、ずっと心のなかでは上記のように、人に還元できるような働き方をしようと考えていました。このように私はいわば“官製品”であり、今は地域医療という形でその恩に報いているつもりです。

クリニックの理念

開業後は、勤務医時代とは比べ物にならない苦労の連続でしたが、試行錯誤を経て「一般皮膚科から美容皮膚科まで、皮膚の悩みをワンストップで解決する」というコンセプトを確立しました。今後もこの方針をもとに、経営理念についても発信していきたいと考えています。

芸術との出会いと新たな学び

京都芸術大学への入学のきっかけ

2024年3月16日、京都芸術大学芸術学部美術科書画コースを卒業しました。2010年に医学研究科を修了して以来、私の最終学歴は大学院でしたが、芸大卒が新たに加わりました。

きっかけはいくつかあります。一つには数年前に他界した父は写真が趣味で、よく写真展にエントリーし時々入選していたのでその影響があります。他に、かつて自衛隊の様々な活動に関わりましたが、東日本大震災は印象に残る出来事で、復興において人の心を支えるのに芸術の持つ力は大きいという印象を抱き、その後もずっと私の中にありました。そして、2015年にクリニックを開業した時、クリニックの院内の壁は当初真っ白な大きなキャンバスのようでした。一面には私がかつて参加した南極の写真を飾りましたが、もう一面の大きな壁は、来院される人の心の支えとなるように、そしていつでもアートを鑑賞できるようアート作品を飾りたいという思いがずっとありました。あるときアートのサブスクサービス「Casie」(インタビュー記事URL:https://note.com/casie/n/nbbe41f320319)に出会って以降、絵画の展示を始めました。

社会人としての学生生活

普段の私の生活は単純に表現すると家族と運動と仕事中心ですが、割合でいうとほぼ仕事で埋め尽くされています。そんな中コロナ禍となり、それまでに比べて少し時間に余裕ができ、自分を見つめ直し、「新しい自分に出会いたい」と考えるようになりました。そして、何かトライするのであれば東日本大震災のときに感じたような人間の本質に迫ることができるアートに触れてみたい。更に、アートを鑑賞しているだけではなく、自分も制作してみたいという衝動にかられました。

いろいろと調べているうちに、2021年に京都芸術大学芸術学部美術科に書画コースが新設されることを知りました。社会人向けでオンライン中心に受講ができる仕組みです。書道は幼少時経験していましたがほぼ素人ですし、美術品のコレクターでもありません。それでもなんとか自分でも努力すれば卒業は達成できそうな印象だったのでチャレンジしてみました。

芸術大学なのでひたすら作品の制作方法を学んだり、制作に没頭したりというようなカリキュラムなのかと勝手に思い込んでいたのですが、実際は、学術的なレポートの書き方を学び、その後美術から文学、音楽、舞踊など、東西問わず、ジャンルも芸術全般の様々な芸術史を学び、期限内にレポートを提出して単位を取得する必要がありました。それと並行して一定期間で書画作品の課題が出され、その課題に沿った作品の制作も行います。これがなかなか大変で、平日仕事を終えて帰りの電車の中で、レクチャーの動画聴講や教科書での学習を行い、帰宅後にレポートを書くということを毎日少しずつ行いました。そして週末になると医学学会や研究会がない日はひたすら作品制作にあてるという生活でした。

正直決められた期間内に課題をこなすことに精一杯で、体調が悪くても期限までに課題を提出するのは大変でしたし、週末に学会参加後に自宅で夜に課題をこなすような日は疲労困憊でした。また評価されたレポートや作品の評価が良くないと挫けそうになりました。それでも続けられたのは一つには家族の理解と協力があったからですが、何よりこれらを達成することで新しい自分に出会ってみたいという思いからでした。

卒業制作と創作の喜び

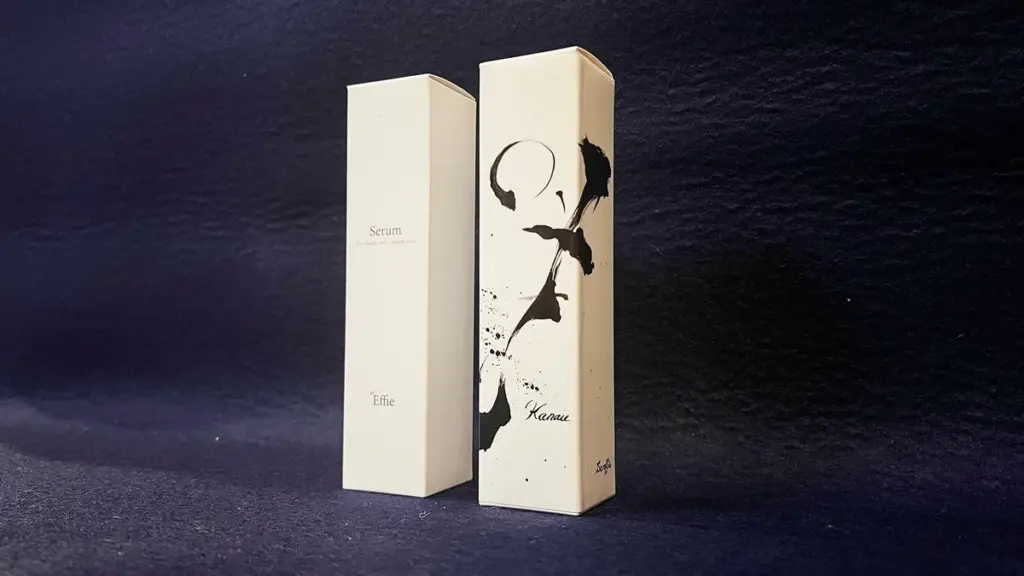

卒業制作の具体的な内容は、当院で製作販売しているドクターズコスメのデザインを書で表現することとしました。化粧品本体はブランド名を和テイストで表現し、化粧品をいれる箱に化粧品のイメージを表現する文字を墨象表現でデザインすることとしました。この箱のテーマの文字は“叶”。この化粧品を使用することで自分の望みを叶えるというメッセージを込めてデザインしました。

最終形までには紆余曲折あり当初の作品は評価が低くかなり苦しみましたが、ある時方向性がふと見えたとき、すっと苦しさから開放され一気に楽しくなりました。楽しく制作すると評価も上がり、卒業制作として認めてもらえるような出来となりました。おそらくクリエイターと言われる職業についている方々は常にこのような思いをされているのではないかと想像します。

学ぶということと達成感

私はクリニック開院以来私が体調を崩したときと、父が他界した時以外自分の都合で診療を休んだことがありませんでした。今回大学の卒業式については、クリニックに来院いただいている皆様へ迷惑をおかけして大変申し訳ないと思いましたが、私にとって一つの節目と考えて臨時休診とさせていただき卒業式に参列しました。

卒業式で来賓としてこられていた東北工芸大学の中山ダイスケ学長の祝辞が特に心に残りましたので共有させていただきます。それは、“人の価値観を変える出来事には3つある。生き死に、旅、そして学びである。誰かに強要されるわけでもなく自ら学びたいと思い、自ら動き、そして自らの答えを出す。この姿勢はかっこいい”と。

このメッセージにはとても共感しました。確かにこれほどポジティブなことはないですし、達成感たるや10代の中学生高校生のころとは比べ物にならないと感じました。社会人として忙しく過ごし限られた時間の中でなんとか時間を工面して決められた課題をこなす。そして特に今回は芸術という今まで学んだ医学とは異なる分野での目標を達成する中で得られた新たな美意識や感性。まさに、今までの自分とは違う自分が生まれた瞬間です。

今後

今までの自分になかった自分があることが嬉しいですし、今後はこれを伸展させることが楽しみです。毎日必ず医学雑誌の論文を一つは読むということを自らのタスクにしていましたが、これからは更に書に関する学習も新たなタスクにしようと思っています。私は墨象という領域に特に興味を抱いたので、墨象作品を中心に活動されている先生のもとでもう少し学習を続けたいとも考えています。

学ぶということは人生に潤いを与えてくれますし、生き方を変えてくれる力があると感じています。そして、今回大学で学んだ美意識を今後の美容医療にもつなげたいとも思っています。(あれっ?またいつもの仕事に意識が戻ってきてしまった!)

ふじもと皮フ科クリニック院長 藤本栄大